Dans les volets précédents, nous avons retracé l’histoire du ST-2110 et détaillé ses avantages intrinsèques : indépendance des flux, souplesse de routage, évolutivité, …

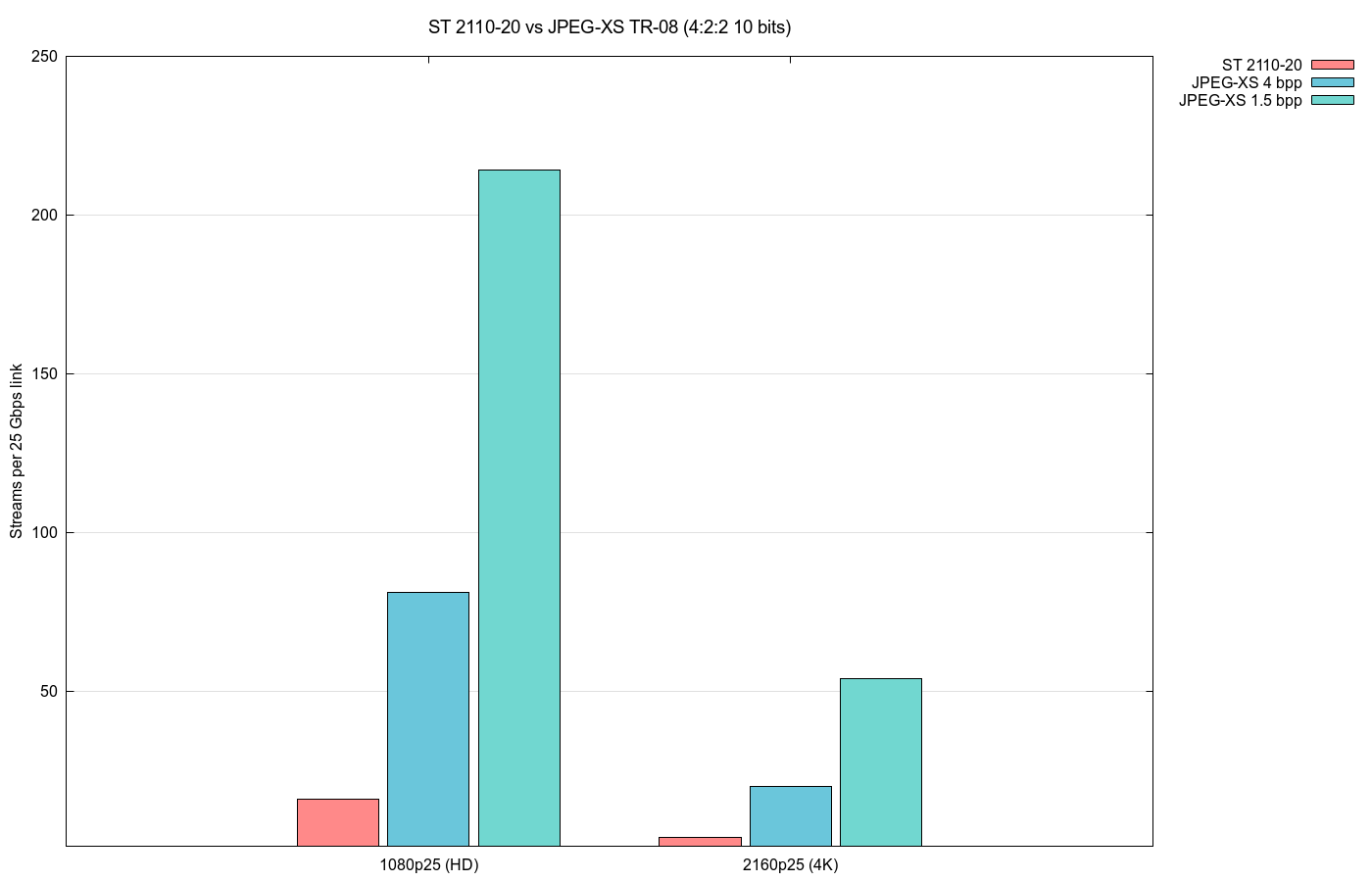

Ce troisième volet explore en détail les formats supportés par ST-2110 : vidéo non-compressée et compressée, audio PCM et AES3, métadonnées et sous-titres. Nous analyserons l’impact économique de ces choix techniques sur les infrastructures et examinerons s’il est possible de réconcilier qualité broadcast et viabilité économique.

| 1 - Historique | Les technologies qui ont précédé le standard ST-2110. |

| 2 - Vue d’ensemble | Les atouts fondamentaux et limites du ST-2110. |

| 3 - Codecs et infrastructure | Impact sur les réseaux et le choix des formats. |

| 4 - Transport et signalisation | Protocoles de transmission, limitations et pistes d’amélioration. |

| 5 - NMOS | La brique indispensable pour une production ST-2110. |

| 6 - Conclusion | Faut-il investir dans les sociétés de recyclage de câbles coaxiaux ? |